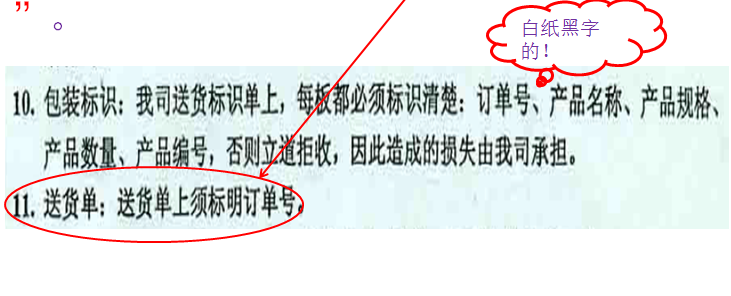

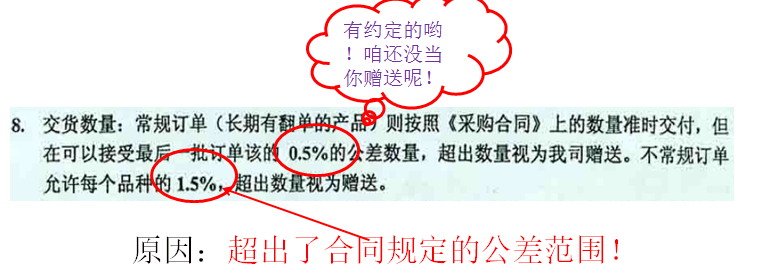

一 .事实描述

1、5月9日 送(A)公司产品“H108.5涂白罐”,数量为1383个,(A)公司拒绝收货并全部退回我司;5月10日仓库再次送上述产品1383个(比订单多出1.1%),(A)公司实收1250个(比订单多收0%),退货133个。

2、(A)公司产品“Presh day空清菠萝条码罐”,订单数量为8100个,5月9日送(A)公司8231个(比订单多出1.6%),实收8132个(比订单多收0.39%),退货99个。

问题:产品退回原因是什么?

二 .事实调查

1、客户退回“H108.5涂白罐”数量1383个,原由是《送货单》上“未按合同注明订单号”。

二 .事实调查

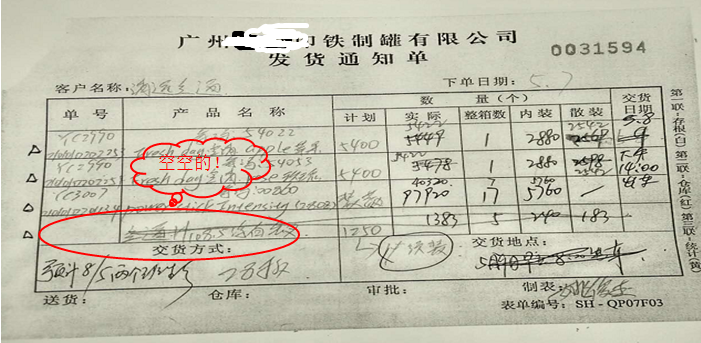

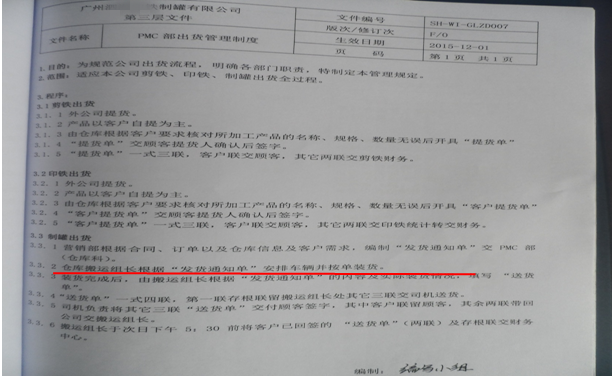

经查:首先由于营销中心5月9日开出的NO.0031594《发货通知单》的确没有注明订单号:

二 .事实调查

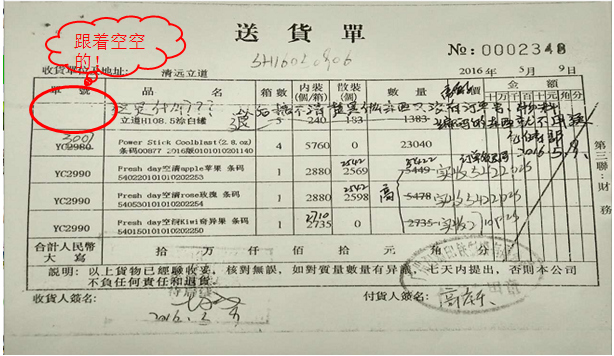

因此:仓库5月9日开出的NO.0002348《送货单》也跟着没有注明订单号,所以客户退回:

二 .事实调查

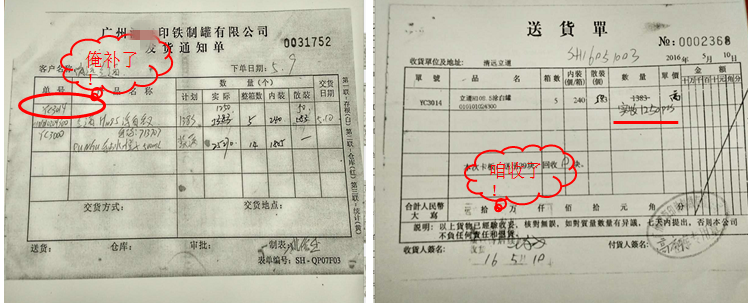

于是:营销中心5月9日重新开出NO.0031752《发货通知单》注明了订单号,再送,这次终于收货了!

二 .事实调查

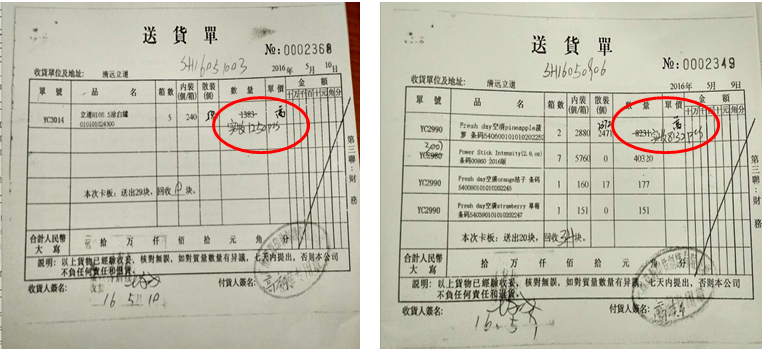

2、①5月10日仓库再次送(A)公司“H108.5涂白罐”数量1383个时,实收1250个,退货133个;

②5月9日送(A)公司产品“Presh day空清菠萝条码罐”,订单数量为8100个,送货数量8231个,实收8132个,退货99个。

二 .事实调查

附图:上述两款产品,分别实收1250个、8132个,余数不收:

二 .事实调查

分析:这两款产品经认定都属不常规产品,如按公差1.5%计算,

①第一款产品应收1250个*(1+1.5%)=1268个,实收1250个,少收了18个;

②第二款产品应收8100个*(1+1.5%)=8221个,实收8132个,少收了89个。

按此计算:客户实际上并没有按照合同规定收货,多退了产品回来!

二 .事实调查

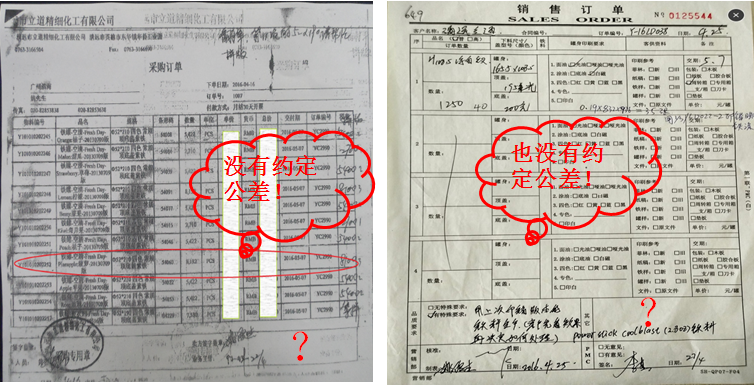

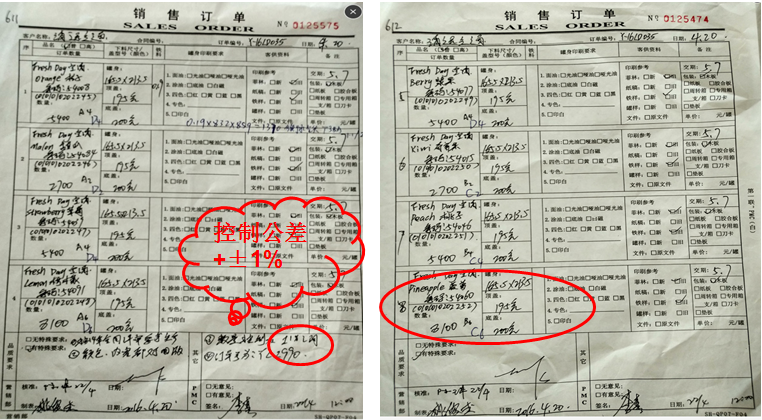

3、营销部下达的这两份《销售订单》,只有其中一份注明了公差数为±1%,与合同所规定的公差数±1.5% 不同。究竟应按照哪个标准来打单配送呢?

经向仓库主管了解得知:从来没有人告诉我们应按什么标准比例出货,只要同一订单、同一产品入库多少、我们就送多少,全送!

也没有规定送货单要写订单号,按照营销中心《发货通知单》抄就行!

原因:标准不统一!

二 .事实调查

附图:客户的《采购订单》和营销中心的《销售订单》都没有注明公差数:

附图:只有这其中一份《销售订单》注明了公差数:

二 .事实调查

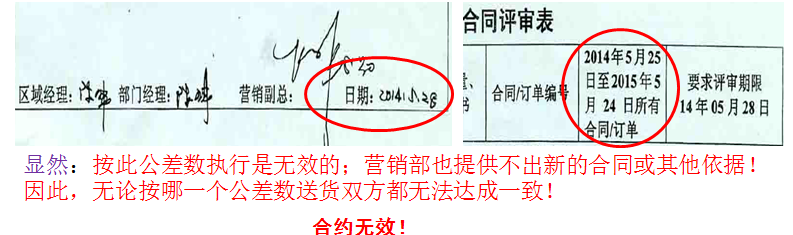

4.1合同的公差与销售订单的公差数不相同,哪么执行起来会互相掐架,究竟以哪份为准呢?

经查:合同评审中所显示的合同内容是2014年5月28日签订的,有效时限是2014年5月25日至2015年5月24日内所有订单,而此两份订单是2016年签订的,显然不包括在内。 因此上述合同和公差是无效的!

二 .事实调查

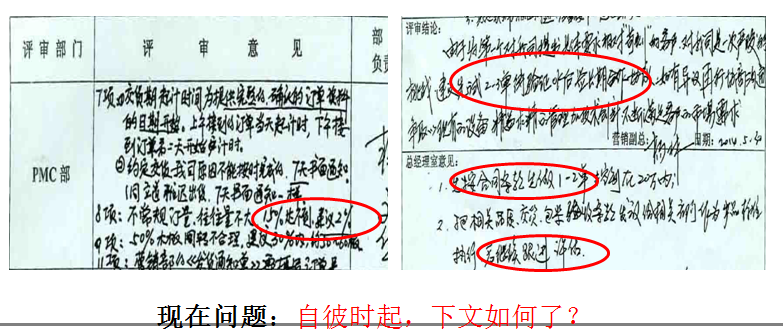

4.2合同评审时,曾有人提出“公差1.5%达不到,建议2%”,评审结论说“先试2-3单OK后再签长期协议”,总经理室意见“先做1-2单后继续跟进评估”。

二 .事实调查

4.3附件:

《立道公司产品合同评审》

三. 原因分析

1、“H108.5涂白罐”退货又重新送货,是营销中心未按要求在《发货通知单》注明订单号,仓库也未注明订单号从而客户拒收所致。

2、“H108.5涂白罐”和“Presh day空清菠萝条码罐”两产品均退公差货,是客户按旧约定收货、我司凭经验送货所致。

3、第一次签约至今已2年,却没有按照当初的评审意见继续跟进和完善管理,更没有签订新的合同互相约束以达共赢。

4、我司没有制定产品损耗公差标准,投产时以经验操作,加上生产和质量控制的不稳定性,常出现公差波动范围较大的情况。

由上所见:虽然此次退回公差数量不是很多,但反映了内部管理存在漏洞情况,如:执行出货管理制度不到位、合同和订单管理粗放、没有制定公差标准、横向沟通不顺畅等。

三. 原因分析

附图:没有按照管理制度执行!

四. 临时对策

1、两产品均已送货,但所退公差货物我司暂未收到,将后续跟进;

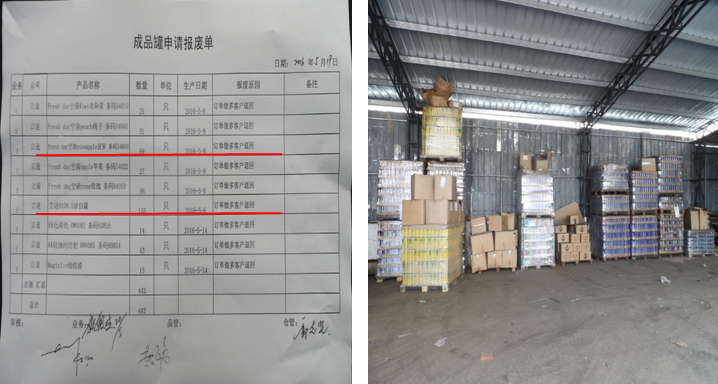

2、两款退货已列入报废清单,并于5月21日已经报废批准。

四. 临时对策

附图:报废清单及废品集中堆放待处理:

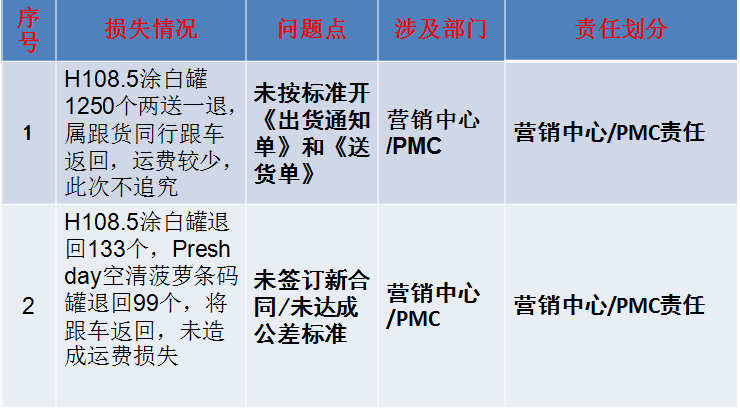

五.责任检讨

六. 长期对策

1、PMC部主导制定我司产品制造损耗公差标准,各部门严格按此标准投产和过程管控,保证产出率达标;

2、营销中心主导制定客户产品配送公差标准,并在新《购销合同》或《采购订单》、《销售订单》上统一标注;发货部门按此公差标准发货;

3、营销中心排查现有未完成的《销售订单》是否已与客户签订有效合同或采购订单,否则补签,并与客户确认公差标准执行;

4、营销中心和PMC部按规定填写单据,发现问题要及时沟通处理。

七. 改善效果追踪

1、本批次两款产品已交货;

2、所判退的公差产品已经批准报废处理;

3、制定制造公差、配送公差标准,待跟进;

4、筛查、补签合同/采购订单及公差标准,待跟进。

八. 案例启示

制定标准、签订合约

发现问题,跟进完善

执行制度、有效沟通

减少浪费、精益生产

公司地址:广州市天河区大观中路95号科汇园E座203 电话:13922721311,13825198660 传真:020-82325407

备案号:粤ICP备18024159号 技术支持:网亭科技 版权所有& 2018 广州华咨中小企业管理研究所